(Cet article est la transcription de la conférence proposée aux Référents diocésains à l'écologie intégrale en mars 2025.)

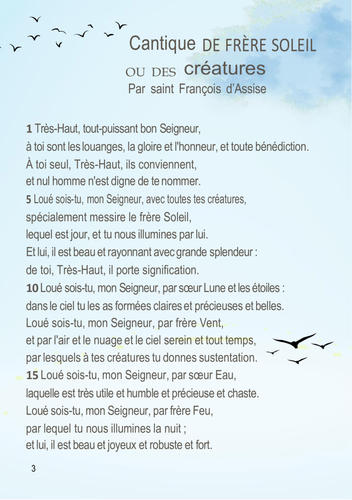

Pour le texte du Cantique : voir en PJ)

Laudato si' § 239 : "Pour les chrétiens, croire en un Dieu qui est un et communion trinitaire, incite à penser que toute la réalité contient en son sein une marque proprement trinitaire.... si réelle qu’elle pourrait être spontanément contemplée si le regard de l’être humain n’était pas limité, obscur et fragile. Le saint franciscain (St Bonaventure) nous indique ainsi le défi d’essayer de lire la réalité avec une clé trinitaire."

Visioconférence avec le réseau des délégués diocésains Laudato Si,

le mardi 4 mars 2025

Le style oral a été généralement conservé dans la retranscription ci-dessous.

L’année 2025 marque les 800 ans de la composition du « Cantique des créatures » ou « Cantique de frère soleil », par François d’Assise, probablement au monastère de Saint Damien, près d'Assise, dans la proximité des Pauvres Dames et de sainte claire. Autre anniversaire, en 2025, les 10 ans aussi de l'Encyclique Laudato si’, du nom du Cantique franciscain.

Eléments du contexte de l'écriture de ce Cantique :

François est vers la fin de sa vie et deux événements s’enchaînent : la stigmatisation de François et l'écriture de ce Cantique. Emmanuel Falque, philosophe à l'Institut catholique de Paris, a bien montré dans un article(1)le lien entre ces deux événements. La réception des stigmates précède le Cantique et le rend possible, d’une certaine manière. En septembre 1224, la stigmatisation est venue confirmer et imprimer dans la chair de François sa suite du Christ, c'est à dire sa capacité, on pourrait dire en langage de l'Évangile, à passer par la porte étroite, à se renoncer, à se dépouiller, à être comme Jésus, le pauvre ; les stigmates sont venus imprimer dans la chair de François la conformité de ce chemin d'imitation et d'identification à Jésus pauvre, qui se reçoit tout entier du Père. Au printemps 1225, François a exprimé la réconciliation universelle avec tout le créé dans cette relation de fraternité cosmique et acquise par la mort et la résurrection de Jésus. Des stigmates au Cantique : en Jésus pauvre et crucifié, François apprend à recevoir tout le créé dans sa pleine signification, en référence à un Créateur et des relations de fraternité avec tout le créé : impression des stigmates, expression du cosmos réconcilié.

Pour voir un frère et une sœur dans le soleil, dans la lune, intellectuellement, on peut se dire qu’on remonte à une paternité commune, à un principe « unique » de tout ce qui est. Cela veut dire aussi que la mort et la résurrection de Jésus sont le passage pour être introduit dans la pleine signification et la pleine révélation de tout, de tous ces liens, de tous ces liens de fraternité et de création.

Il y a donc un acte de foi et une vraie Pâque de François par la mort et la résurrection de Jésus pour être introduit dans la création renouvelée, restaurée par la résurrection de Jésus.

Un autre élément de contexte est que François est quasiment aveugle, son corps est très faible, il est stigmatisé, ce n'est donc vraiment pas la bonne forme physique ; de plus, les biographes soulignent qu’il y a des souris qui lui passent dessus. Ce sont dans ces conditions que François va laisser monter une louange aux dimensions universelles. Cela dit ce que peut être la louange aussi pour nous : elle n’est pas simplement le signe que tout va bien, mais c'est vraiment la présence de l'Esprit Saint qui chante plus profondément en nous et qui inspire des paroles de réconciliation, des paroles vivifiantes… en vous disant ça, je pense au frère Éloi Leclerc, auteur de « Sagesse d'un pauvre », livre très connu sur la spiritualité franciscaine et sur justement, le passage de la mort à la vie de François. Il a plusieurs fois raconté que, avec plusieurs frères, ils étaient en camp de concentration, transportés dans un autre camp de concentration, dans l'Allemagne nazie ; un des frères meurt et Éloi Leclerc raconte que le chant qui leur est venu, qui est monté sur leurs lèvres, c'est le Cantique des créatures. Dans un lieu de mort, dans un lieu où l'humanité est bafouée, la liberté qui leur était laissée, et qui leur restait, c'était une louange qui venait du plus profond d'eux-mêmes et qui finalement leur donnait une dignité, la dignité d'êtres humains dans un lieu où elle était niée. Voilà une expérience qui a marqué Eloi Leclerc au fer rouge, et qui, probablement, lui a donné cette plume aussi pour écrire « Sagesse d’un pauvre » à son retour des camps de la mort.

Une préposition à regarder de près

Regardons maintenant une traduction (celle de 2009) du Cantique : allons voir à « sœur lune et les étoiles » et à la préposition latine « per »… parce que voilà un débat sans fin dans les traductions du Cantique. Est-ce que c'est « Loué, sois Tu mon seigneur pour sœur lune et les étoiles » ou « par sœur lune et les étoiles » ? Le choix de la dernière traduction est à mon avis le plus pertinent et novateur : les éléments de la création louent à leur manière le Créateur. Il n'y a pas lieu seulement de louer le Créateur pour les éléments de la création, ce qui est déjà bien, mais il y a aussi le fait que les éléments de la création louent, à leur manière, le Créateur. Donc s’approcher d’une herbe verte, regarder le ciel, regarder le soleil, les étoiles, le feu, c'est participer à une louange de tout l'univers à l'égard de son Créateur.

La première strophe

Elle veut rappeler l'altérité radicale de Dieu, « Très haut, tout puissant, bon seigneur, à toi sont les louanges, la gloire, l'honneur et toutes bénédictions- à toi seul ô très haut, ils conviennent et nul homme n'est digne de te nommer ». La première chose qui est affirmée dans le Cantique, c'est un fossé, un fossé entre le Créateur dans son altérité radicale, et l'indignité qui est la nôtre. « Nul homme n'est digne de te nommer » : c'est une insistance dans les écrits de François, « par notre faute nous sommes tombés » souligne-t-il. Nous avions tout pour répondre à notre vocation et être heureux et par notre faute, nous sommes tombés et pour François, la chute et la responsabilité que nous avons dans le mal, dans le fait de l'avoir choisi, conduisent à cette indignité de nommer Dieu. C'est peut-être cette conscience-là d’indignité qui a élargi l'intelligence, le cœur, la sensibilité de François vers cette dimension de la fraternité, c'est-à-dire que, étant indigne, il doit demander de l'aide, il a besoin des éléments du créé aussi pour lui parler de Dieu, pour se réconcilier et pour vivre ce que Dieu attend de lui.

C'est le paradoxe de ce Cantique : celui qui parle, qui peut dire « loué sois-tu », c'est quand même un être humain. Mais ce sont aussi les éléments qui louent Dieu. Cela synthétise bien la posture de François : il est vraiment une créature parmi les créatures. Il se reconnaît pleinement créature, mais à l'intérieur du créé, il a une place particulière qui est la place d'être le porte-voix de la création pour louer son Créateur par les mots.

« Loué sois- tu mon Seigneur avec toutes tes créatures » : il y a là une dimension universelle qui est embrassée, « spécialement frère soleil » appelé Messire, dignité particulière, « lequel est jour et Tu nous illumine par lui. » Ce thème de la lumière mériterait un long développement ; rappelons que l'illumination, c’est aussi le thème du baptême, sacrement de l'illumination qui nous met, qui nous introduit dans la vie généreusement lumineuse par contraste avec les ténèbres du péché. Généreux : c'est un adjectif qui compte pour François, parce que François est une âme généreuse et cette dimension de la générosité du soleil a une résonance particulière. François va choisir quelques qualificatifs en lien avec cette générosité : « et lui, il est beau, rayonnant, avec grande splendeur et de toi Très-Haut, il porte signification. »

La théologie symbolique

Le mot « signification » est très important parce qu'il ouvre tout un champ, assez inexploité en théologie et sur lequel je ne vais vous dire que quelques mots insuffisants, sur ce qu'on appelle la « théologie symbolique ». Bonaventure, théologien franciscain, va essayer de mettre en mots théologiques la pensée, les attitudes et les gestes de François. Il a écrit un opuscule qui s'appelle « L'itinéraire de l'esprit jusqu'en Dieu ». Et dans cet « itinéraire » qui est chemin de l'union à Dieu, Bonaventure décrit trois degrés de la théologie :

le premier niveau est la « théologie symbolique » qui part de la création et qui cherche Dieu, les traces de Dieu, les marques de la présence de Dieu, dans la création ; nous allons à Dieu par le créé et dans le créé ; le deuxième niveau de la théologie est la « théologie proprement dite », c'est à dire le travail de l'esprit qui en sa mémoire, intelligence, volonté, est image et ressemblance de Dieu ; le troisième degré de la théologie est la « mystique », qui là est proprement l'union à Dieu. Donc, théologie symbolique, théologie proprement dite, en vue d'une union à Dieu.

Sur la théologie symbolique, si le sujet vous intéresse, vous avez un excellent article de Laure Solignac (2), qui enseigne à l'Institut catholique de Paris ; elle est une spécialiste de saint Bonaventure. Son article est lumineux sur ce qui est un parent pauvre de notre théologie.

L’Orient chrétien est beaucoup plus à l'aise encore dans la théologie symbolique, c'est à dire dans la signification et la relation entre un élément du créé et son Créateur. Notre pensée occidentale est marquée par les sciences, par l'utilitarisme aussi et entre la matière et le Créateur, on sait plus du tout comment cela « fonctionne ».

Benoît XVI, qui était bonaventurien, a à plusieurs reprises lors de la Vigile Pascale (3) fait un très bel exercice de théologie symbolique à propos du cierge pascal en disant qu'avec la cire, donc matière naturelle, le cierge pascal qui se consume éclaire comme le Christ qui donne sa vie en mourant sur la croix. La liturgie est pleine de théologie symbolique. La Liturgie est vraiment formatrice en théologie symbolique, y compris de la création.

Quatre éléments

Arrêtons-nous maintenant sur les quatre éléments suivants : sœur Lune et les étoiles, frère vent, sœur eau, frère feu. Il n’y a pas de difficulté à voir une alternance du féminin et du masculin et aussi à constater un net contraste entre le soleil, « rayonnant avec grande splendeur », lequel est « jour », et le passage à la nuit puisque sœur Lune et les étoiles, c'est dans la nuit que nous les voyons.

« rayonnant avec grande splendeur », lequel est « jour », et le passage à la nuit puisque sœur Lune et les étoiles, c'est dans la nuit que nous les voyons.

François va choisir des qualificatifs, qui lui parlent de qui est Dieu. La théologie symbolique vise à souligner la relation entre le Créateur et chaque élément du créé. Cela a conduit Bonaventure a comprendre que, « à force de remonter à l'origine commune de toute chose, François avait conçu une amitié débordante pour toutes choses », … débordante, « au point d'appeler frères et sœurs, tous les éléments de la création ». Le lien de fraternité entre les éléments de la création dit aussi que chacune des créatures, à son niveau, exprime quelque chose de son Créateur. Une approche poétique peut nous aider à considérer à la fois la matérialité de quelque chose et une signification qui exprime bien davantage. Chaque élément du créé, minéral, végétal, animal, humain, spirituel, est plus que ce qu’il est en lui-même et chacun, en contemplant un élément, « devient plus lui-même lorsqu’il est entraîné hors de lui-même dans une rencontre gratuite".(4)

Pour parler de la lune et des étoiles, François choisit de souligner la clarté qui est « précieuse », mais aussi la beauté - vous voyez que c'est la deuxième fois que l'adjectif « beau » est utilisé. Pour François qui parle de Dieu, il n’y a pas assez de mots pour approcher sa beauté. Dans ses Louanges de Dieu qui sont des sortes d'énumération de qualificatifs de Dieu, François va dire de Dieu : « tu es beauté, tu es joie, tu es notre espérance ».

Pour parler de la lune et des étoiles, François choisit de souligner la clarté qui est « précieuse », mais aussi la beauté - vous voyez que c'est la deuxième fois que l'adjectif « beau » est utilisé. Pour François qui parle de Dieu, il n’y a pas assez de mots pour approcher sa beauté. Dans ses Louanges de Dieu qui sont des sortes d'énumération de qualificatifs de Dieu, François va dire de Dieu : « tu es beauté, tu es joie, tu es notre espérance ».

Après la franche lumière du soleil, avec sœur lune et les étoiles, nous entrons dans la nuit. La nuit est notre condition de pèlerins sur cette terre. Notre condition actuelle est d’avancer dans l'obscurité, plus ou moins aveugle, sans percevoir vraiment la signification des choses dans leurs relations au Créateur.

« Loué sois tu mon seigneur pour frère vent et par l'air et le nuage et le ciel serein et tout temps par lesquels, à tes créatures, tu donnes sustentation ». L’air, Frère vent, fait évidemment penser à l'Esprit Saint, à cette haleine de vie, à ce souffle de vie qui participe à l'acte créateur et qui continue de donner sustentation.

« Loué sois tu mon seigneur par sœur eau laquelle est très utile et humble, précieuse et chaste » :

deux binômes sont employés, utilité et humilité, préciosité et chasteté. Voilà quatre qualificatifs qui ne nient pas l'utilité et l’usage de l'eau, mais qui dit également que l'eau se laisse faire dans son humilité et qu'elle est précieuse - on le sait bien en beaucoup de lieux aujourd'hui. La chasteté de l'eau fait référence à sa pureté, à sa limpidité et à sa capacité, (sauf quand elle se déchaîne bien sûr, avec les tsunamis, les tempêtes, les ouragans qui la conduit à briser et à détruire) à s’écouler dans son lit et quand y a des obstacles, elle cherche un son chemin … Dans « Sagesse d'un pauvre » du frère Eloi Leclerc, nous lisons un très beau dialogue entre François et frère Léon qui passent au-dessus d'un ruisseau et François demande à Léon : « Sais-tu ce qu'est la pureté de cœur ? » Alors Léon dit, « c'est de ne rien avoir à se reprocher etc etc » . Et François dit, « mais on a toujours quelque chose qui est un obstacle … en fait non, c'est d'apprendre petit à petit à faire le vide », mais ce n’est pas un vide inquiétant, c'est un vide pour recevoir, pour être rempli de la source qui, elle, ne demande qu'à s’écouler en nous… et là nous pourrions peut-être voir une allusion mariale :

au XIIème siècle, saint Bernard parlait de la Vierge Marie comme de « l'aqueduc de la grâce ». L'aqueduc, c'est ce qui donne forme pour que l'eau puisse couler et arriver à sa finalité.

« Loué sois Tu mon seigneur par frère feu par lequel tu nous illumines la nuit ».

Après le soleil qui est la pleine révélation en Dieu de tout ce qui est et de sa signification, nous voilà bel et bien dans la nuit illuminée par le feu. Il est « beau » - encore le terme de beauté, et « joyeux ». Il est dansant, robuste, et fort au sens où il exprime « eros » en nous, c'est à dire ce désir, ce désir puissant de vivre. C’est frère Eloi Leclerc, dans son commentaire du Cantique des créatures, qui dit que frère feu peut aussi renvoyer à « eros » en nous, c'est à dire ce désir puissant de vivre. Un eros qui a besoin d'être orienté, qui a besoin d'être canalisé, qui a besoin d'être ordonné à une finalité, l’amour oblatif. Ce thème a été argumenté par le pape Benoît XVI dans son encyclique, Dieu est amour.

Sœur mère la terre

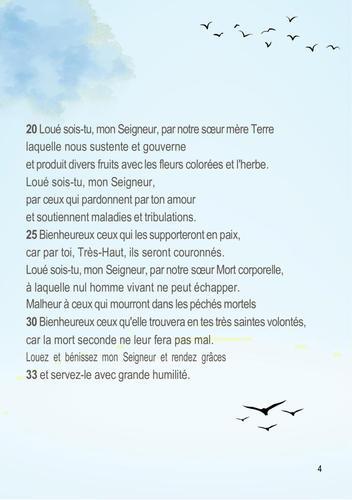

« Loué sois tu mon Seigneur par notre sœur mère terre, laquelle nous sustente et gouverne et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l'herbe. »  Nous avions Messire frère soleil, nous avons notre « sœur mère terre » soulignant là une double relation, à la fois une relation d'horizontalité, nous appartenons à la terre, nous faisons partie de la terre, la terre est notre sœur, mais aussi elle nous « sustente » ; elle nous tient et nous fait tenir et elle nous gouverne, elle nous nourrit et elle nous enseigne quelque chose ; la terre a donc une autorité. Elle est éducatrice, elle nous enseigne. Nous constatons bien ces deux dimensions d’autorité (enseignement et gouvernement).

Nous avions Messire frère soleil, nous avons notre « sœur mère terre » soulignant là une double relation, à la fois une relation d'horizontalité, nous appartenons à la terre, nous faisons partie de la terre, la terre est notre sœur, mais aussi elle nous « sustente » ; elle nous tient et nous fait tenir et elle nous gouverne, elle nous nourrit et elle nous enseigne quelque chose ; la terre a donc une autorité. Elle est éducatrice, elle nous enseigne. Nous constatons bien ces deux dimensions d’autorité (enseignement et gouvernement).

François n'évoque pas d'animaux. Or, nous connaissons beaucoup d'épisodes de proximité entre François et les animaux qui, à mon avis, a une raison théologique. Si François est attentif aux relations avec les animaux, c’est qu'il s'agit de guérir et de réconcilier ce maillon voisin entre l’homme et l’animal pour que d'autres maillons puissent se réconcilier aussi. Si la création présente un ordre du minéral au spirituel, en passant par le végétal et l’animal et que le péché a désordonné le créé, l’enjeu est bien de réconcilier les éléments de l’ordre les uns avec les autres. La fraternité est un chemin en ce sens.

Les quatre éléments primordiaux repris par François indiquent tout le cosmos, et donc tout ce qui existe à l'intérieur du cosmos, les végétaux, les minéraux, les animaux, nous, les créatures spirituelles aussi, tout le créé, toute créature.

Le pardon

Nous entrons en ligne de compte, nous les humains, à la strophe sur le pardon.

En un sens, cette strophe répond à l’affirmation, « nul homme n'est digne de te nommer ». Nous sommes en capacité de reprendre le chemin de la nomination de Dieu quand nous restaurons les relations qui sont abîmées. En l'occurrence clairement, derrière cette strophe, il y a l'évêque et le podestat, le maire d'Assise, qui étaient divisés, et François, entendant ça, envoya ses frères : « Chantez-leur le cantique -qui est un cantique de Fraternité universelle - et rajoutez cette strophe : « Loué, sois Tu mon Seigneur, par ceux qui pardonnent par ton amour et soutiennent maladies et tribulations. Bienheureux ceux qui les supporteront en paix car par toi Très Haut ils seront couronnés ». Entrer dans une démarche de pardon, c'est reconnaître le tort, reconnaître ce qui a fait mal, c'est tenter de faire un chemin avec l'autre, et donc de remettre de la relation, du lien où ce lien était brisé. Ici, je fais le lien avec la première strophe parce qu’en cela, après avoir envisagé tout le cosmos, François envisage les relations à l'intérieur du cosmos et on pourrait presque dire que le pardon n’est pas simplement à envisager entre êtres humains, mais aussi à l'intérieur de toute la création, pour signifier ce que Dieu est en Lui-même, c'est à dire Trinité. Il est relations. Et ces relations se donnent à voir à travers les relations restaurées à l'intérieur de tout le créé. Le pape François l’écrit, dans Laudato si’, n°240 : « les personnes divines sont des relations subsistantes et le monde créé selon le mode divin est un tissu de relations ».

La mort

Puis, vient la dernière strophe, « Loué sois Tu mon Seigneur, par notre sœur la mort corporelle à laquelle nul homme vivant ne peut échapper ». François fait droit à ce moment radical de « passage » qu’est la mort, d'abord en l'apprivoisant. Comment peut-il appeler la mort sa « sœur », si ce n'est qu’en prenant le chemin de la pauvreté, en acceptant de renoncer à un comportement tyrannique, dominateur, mais en adoptant un comportement qui va beaucoup plus au-devant des choses les mains vides pour recevoir ce que chaque élément a à donner. Il peut aussi accueillir dans cette attitude-là ce moment particulier, ce moment douloureux de la mort, une mort « à laquelle nul homme vivant ne peut échapper » et une mort aussi qui appelle à une conversion… « Malheur à ceux qui mourront dans les péchés mortels, bienheureux ceux qu'elle trouvera en ta très sainte volonté car la seconde mort ne leur fera pas de mal » La « seconde mort » est une expression qu'on trouve dans le Livre de l’Apocalypse (2 11). La mort, c'est vraiment le moment de la pauvreté par excellence.

Il y a l’adage « ça ne sert à rien d'être le plus riche du cimetière » ; il est vrai car on n’emporte rien dans la mort. On n'est plus dans le domaine de l’avoir, on est dans le domaine de l'être et on peut voir comment ce Cantique est comme un point d'orgue de toute une vie pour François. Ce point d'orgue exprime tout le chemin que François a accepté de prendre et que nous appelons dans notre langage franciscain le « chemin de désappropriation ».

Pour François, le péché par excellence, c'est de s’approprier ce dont nous ne sommes pas l'origine, qui est un don et un don, comme l'idée de l'aqueduc et de l'eau, fait pour être partagé. Les dons ne sont pas faits pour être gardés, accaparés, accumulés, d'où le lien entre la pauvreté et la fraternité, parce que forcément, le don qui passe par moi, est en fait pour autrui.

Le regard

Je termine avec un exercice spirituel qui a une grande valeur. Je prends pour cela, et je vous invite à le relire souvent, le paragraphe 239 de l'encyclique Laudato si’ … « Pour les chrétiens, croire en un Dieu qui est un et communion trinitaire incite à penser que toute la réalité contient en son sein une marque proprement trinitaire. Saint Bonaventure en est arrivé à affirmer que, avant le péché, l'être humain pouvait découvrir comment chaque créature atteste que Dieu est trine. Le reflet de la Trinité pouvait se reconnaître dans la nature quand ce livre n'était pas obscur pour l'homme et que le regard de l'homme n'avait pas été troublé.

Saint François nous enseigne que toute créature porte en soi une structure proprement trinitaire, si réelle qu'elle pourrait être spontanément contemplée si le regard de l'être humain n'était pas limité, obscur et fragile. Il nous indique ainsi le défi d'essayer de lire la réalité avec une clé trinitaire. »

L'enjeu de ce paragraphe 239 de Laudato si’, c'est que nous avons un chemin de guérison à vivre et qui est la guérison de notre regard, parce que nous pensons voir, mais nous ne voyons que l'écorce des choses, nous avons perdu, non pas la capacité, mais la manière de voir les choses dans leur signification, qui est de refléter et d'exprimer le Dieu Créateur, qui est Père, Fils et Saint Esprit.

Nous découvrons cela dans « L'itinéraire de l'esprit jusqu'en Dieu » de saint Bonaventure, aux chapitres un et deux. Bonaventure fait lui-même référence à un théologien du XIIème siècle, Richard de Saint Victor, qui est d’une école théologique de la charité. Il dit que nous avons été créés avec un regard qui avait trois niveaux de perception : le niveau le plus profond, c'est le regard contemplatif ; le niveau intermédiaire, c'est le regard de l'intelligence, de l'esprit qui comprend les choses ; et le niveau le plus immédiat, c'est le regard de la chair. Chair, esprit, contemplation. À la chute, le regard contemplatif s'est comme fermé, a été laissé pour mort. Le regard de l’esprit a perdu en quelque sorte la signification des choses, donc il cherche, mais dans tous les sens, il a perdu le Nord. Il nous reste en plein le regard de la chair. Notre regard qui a perdu le chemin du sens profond des choses ne sait plus lire dans la création la beauté du Créateur, pour faire bref… Prendre le chemin de la guérison, c’est emprunter le chemin contemplatif par la pauvreté, c’est accepter d'être les mains vides, c’est accepter de recevoir et de laisser les choses venir à nous et non pas de les prendre.

C'est vraiment cette idée-là : s'approprier les choses, non, les laisser venir à nous pour révéler leur pleine signification, oui, et cela permet d'entrer petit à petit dans la guérison du regard. François a vécu cela, c'est à dire qu’il a restauré la capacité d’un regard qui est plus contemplatif, c'est à dire en capacité de lire dans la création les signes, les traces, l'empreinte de la puissance de la sagesse et de la bonté de Dieu.

Pour terminer et pour montrer l’actualité de ce « regard », je lis quelques lignes d’un ouvrage de Charles Whight, « Le chemin des estives ». Vers le milieu du livre, alors qu’il a pris un chemin de la pauvreté et de la mendicité depuis plusieurs semaines, il écrit : « J'ai l'impression étrange que les paysages commencent à entrer en moi…. Lorsqu’on se vide de toute convoitise, de toute avidité, de saisie, qu'on laisse les choses être, alors ces choses viennent à nous et exhalent leurs secrets, leur intériorité. On acquiert une vue perçante. » dit-il. Cette vue perçante, c'est ce regard qui retrouve ce qu'il était à l'origine, contemplatif, par la pauvreté. Il poursuit : « le monde s'illumine, on aperçoit qu'autour de nous, c'est un festin de lumière, de beauté, une profusion de formes, de saveurs, de couleurs. Tout est là, donné en abondance ».

Question :

« On ne parle pas d'animaux dans le cantique, mais en revanche, on le sait tous, l’importance de la place des animaux, la fraternité de François pour les animaux, pour tous les animaux. Vous nous avez indiqué que cette fraternité avec les animaux était très importante parce qu’elle visait la réconciliation avec un « maillon » - si je reprends vos propres termes- un maillon qui en compte d'autres ? Alors, vous nous avez trop intrigués pour en rester là ! »

Je peux vous renvoyer à un article dans la revue Christus de 2014, un article très intéressant de Laure Solignac sur « François d'Assise, les animaux et l'obéissance » …

Un minéral, n'est pas un végétal, n'est pas un animal, n'est pas une créature spirituelle, ce n’est pas une dépréciation : ce ne sont pas les mêmes éléments.

et nous, êtres humains, nous avons en commun quelque chose avec tous les éléments de la création. Avec le minéral, nous avons l'être en commun ; avec le végétal, nous avons la vie ; avec l’animal, nous avons la sensibilité. Nous avons quelque chose en commun avec tout le créé, donc, d'une certaine manière, nous sommes, nous portons tout le créé en nous et nous sommes en communication avec tout le créé. Dans cette logique d'ordre, Il y a ce maillon, nous qui sommes à la fois spirituel et animal.

Et les animaux et ma petite interprétation, c'est que si François travaille, cette réconciliation de ce maillon, il peut aussi aider à ce que les autres maillons connaissent également et empruntent d'une certaine manière, par capillarité, ce chemin, de réconciliation.

Enfin, je pense que les animaux sentaient en François un homme dont ils n'avaient pas à avoir peur. Un homme aux mains vides, un homme désapproprié, un homme qui n'inquiétait pas. Je peux renvoyer à une conférence passionnante d'un métropolite orthodoxe qui a pour titre, « L'homme, prêtre de la création ». Ce titre dit ce qu'à mon avis François a été dans la pleine signification biblique : « nous avons une mission sacerdotale entre le créé et le Créateur » selon l’expression de ce métropolite.

Peut-être une autre manière de répondre à la question est de vous renvoyer à un autre livre, inspirant, de François Cheng qui est académicien, laïc franciscain aussi : « Assise : une rencontre inattendue. ». Il y a une page magnifique, page 42, qui appelle François « le Grand Vivant » Non pas le « bon vivant », dit-il, le jouisseur des choses, mais au contraire le Grand Vivant, c'est à dire « celui qui ne se dérobe pas et qui entre en relation, qui dévisage toute la souffrance terrestre parce que, pour le grand vivant, tout est rencontre, tout est interaction, tout est capacité et occasion d'une possible transformation ».

(1) « Saint François et saint Dominique, deux manières d'être chrétien au monde », Communio, n°113 Mai - Juin 1994.

(2) Laure Solignac, « De la théologie symbolique comme bon usage du sensible chez saint Bonaventure », Revue des sciences philosophiques et théologiques 2011/2 Tome 95, p.413-428.

(3) Par exemple lors de la vigile pascale du 7 avril 20012 : https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/homilies/2012/documents/hf_ben-xvi_hom_20120407_veglia-pasquale.html

(4) Erik Varden, Chasteté, une réconciliation des sens, Artège, 2025, p.203.